Вверх

«Этот Град многие десятилетия заботился о безопасности нашей державы,

«Этот Град многие десятилетия заботился о безопасности нашей державы,

забывая о собственной безопасности. И вот этот Град, братия и сестры,

истинно нуждается в духовной защите»

Еп. Красноярский и Енисейский Антоний

Невозможно представить Афины без Парфенона, древний Рим без Капитолия, Париж без Нотр-Дама, а златоглавую Москву — без соборов Кремля. Невозможно представить Железногорск без Михаило-Архангельского Храма. Он, как пророк, чей зов раздается средь круговерти городской суеты «дон!-дон! ди-ли! дон-н!». Остановись, прохожий! И — послушай.., послушай голос Храма твоего, его величественно мирный благовест. Не правда ли, нет лучшей музыки на свете для сердца русского?! И пусть звонят колокола над нашим Атомградом — и пять, и десять… сотню лет спустя.

Однако только нам одним, живущим на изломе века в году 2000-м от Рождества Христова, останется до мелочей известна вся череда событий стройки Божьей.

Мы точно знаем — где, когда и сколько, мы точно скажем — кто и почему… Где брали кирпичи, когда забили сваи и сколько стоит изготовить Крест. Кто жертвовал, и кто ночей не спал, и почему на стройке был аврал? Мне тоже выпало доподлинно все знать и без утайки рассказать.

У НАС БОГА НЕТ!

С чего начинался наш Храм, взметнувшийся в небо на крутизне озерных берегов? С забитой первой сваи в твердь земную? С закладки камня или, быть может, с воздвижения первого креста? Пусть это так… И все же… его Духовное Рождение не в жарком лете 1992 года, когда на богоугодной стройке впервые закипела жизнь. Длинна дорога к Храму! Она уходит в глубь истории, в 20-е смутные годы, где на кострах совдеповской инквизиции, сгорая, плакали иконы и в порыве революционного экстаза крушились гробницы с мощами святых. Начало начал всех русских храмов, коих по воле прозревшего народа так много ныне строится на Руси — в тех страшных тюремных вагонах, мчащих в Сибирь без вины виноватых «преступников», осужденных за веру предков своих.

С чего начинался наш Храм, взметнувшийся в небо на крутизне озерных берегов? С забитой первой сваи в твердь земную? С закладки камня или, быть может, с воздвижения первого креста? Пусть это так… И все же… его Духовное Рождение не в жарком лете 1992 года, когда на богоугодной стройке впервые закипела жизнь. Длинна дорога к Храму! Она уходит в глубь истории, в 20-е смутные годы, где на кострах совдеповской инквизиции, сгорая, плакали иконы и в порыве революционного экстаза крушились гробницы с мощами святых. Начало начал всех русских храмов, коих по воле прозревшего народа так много ныне строится на Руси — в тех страшных тюремных вагонах, мчащих в Сибирь без вины виноватых «преступников», осужденных за веру предков своих.

К 1950 году — эпохе ярого разгула послевоенных антирелигиозных настроений — в стране «победившего атеизма» было уничтожено 60 тысяч храмов! На огромной территории от Красноярска до Енисейска в сибирских деревнях — исконном оплоте крепкой веры — не было ни одной действующей церкви: одни — разграблены, другие — превращены в руины.

По воскресеньям да на большие христианские праздники жители Тартата, Есаулово, Додоново и других окрестных деревенек, принарядившись и истово поклонившись иконам, вынутым из пыльных тайников, на ранней зорьке дружно поспешали в путь — в «большой» Красноярск. Там, в благолепном Тропиком храме, знававшем еще ссыльных декабристов, проводились церковные службы. В начале 60-х годов к богомольцам из окрестных деревень примкнули ходоки из Красноярска-26 — города, свободного от религиозного «опиума-дурмана» — так, по крайней мере, считали тогда местные борцы-атеисты, активно выкорчевывая из заблудших душ сограждан корни православия. Самым непокорным учиняли «промывку мозгов» и откровенную травлю за отклонение от курса партии, религиозные предрассудки и мракобесие.

По воскресеньям да на большие христианские праздники жители Тартата, Есаулово, Додоново и других окрестных деревенек, принарядившись и истово поклонившись иконам, вынутым из пыльных тайников, на ранней зорьке дружно поспешали в путь — в «большой» Красноярск. Там, в благолепном Тропиком храме, знававшем еще ссыльных декабристов, проводились церковные службы. В начале 60-х годов к богомольцам из окрестных деревень примкнули ходоки из Красноярска-26 — города, свободного от религиозного «опиума-дурмана» — так, по крайней мере, считали тогда местные борцы-атеисты, активно выкорчевывая из заблудших душ сограждан корни православия. Самым непокорным учиняли «промывку мозгов» и откровенную травлю за отклонение от курса партии, религиозные предрассудки и мракобесие.

Вспоминает член приходского совета Т.Д. Сонина: «Ведь были такие жестокие времена, ох, жесто-о-кие! В 1975 году вместе с мужем мы повезли крестить дочку в красноярскую церковь, но об этом узнали сотрудники КГБ и, Боже мой, что тут началось! Меня, беременную, вызывали „куда следует“ — разговаривали строго, спрашивали: «Являетесь ли вы членом коммунистической партии или комсомола?» Моего мужа -слесаря ГРЗ ГХК — позорили на собрании, оскорбляли, говорили, что на комбинате верующих быть не должно, что у нас в городе Бога вообще нет. На своем «Москвиче» мы возили стареньких бабушек и парализованных больных в Красноярск, в действующую церковь. Верующие нашего города ездили на молитву в церкви Минусинска и Ачинска, потому что там их не узнают и не донесут. Свои нательные крестики и иконки люди прятали. Настоятель Троицкого храма часто говорил мне, что в Красноярске-26 — очень крепкая вера! Здесь жили настоящие подвижницы — одинокие старушки, которые днями-ночами, не поднимаясь с колен, просили Господа, чтобы не было аварий на опасном производстве. Они молились за безбожный город…».

Как малые ручейки сливаются в одну большую реку, так и верующие люди сплотились в единое общество, чтобы, наконец, выйти из «подполья», распространить православное движение и открыть в городе церковь. Ведь какая же молитва, если рядом нет святого отца-батюшки? Он и выслушает, и поможет, и простит, да и без матушки тоже никак нельзя — не по-людски это, не по-русски…

Как малые ручейки сливаются в одну большую реку, так и верующие люди сплотились в единое общество, чтобы, наконец, выйти из «подполья», распространить православное движение и открыть в городе церковь. Ведь какая же молитва, если рядом нет святого отца-батюшки? Он и выслушает, и поможет, и простит, да и без матушки тоже никак нельзя — не по-людски это, не по-русски…

И началась кропотливая работа, за которую самозабвенно принялись женщины-активистки: Л.Т. Кокова, Т.А. Сонина, Т.В. Мамонтова, А.Н. Сенникова, С.И. Окиншевич, Е.Е. Алексюк, Л.В. Иовенко, П. В. Якимова.

В поселке Тартат «знамена православия» высоко подняла 80-летняя Лидия Тимофеевна Кокова — женщина поистине драматичной судьбы. За веру во Христа в 1928 году красавицу Лидочку чекисты бросили в тюрьму Минусинска и вместе с матерыми уголовниками-головорезами погнали по этапу до Томска. Юная арестантка объявила голодовку, отсидев десять суток в обледеневшем тюремном вагоне — холодная, голодная, оборванная, но со святой молитвой на устах. И вновь — этап до Минусинска, и вновь — голодовка под тихий шепот спасительной молитвы. Как Лида осталась жива — известно только Богу! Настрадавшись до смерти, она бежала, однако девушку схватили, бросили в сырой подвал… И тут вдруг случилось «чудо», а иначе как еще назвать? Непокорную спас следователь ГПУ: он тоже верил в Бога, поэтому вызволил из беды свою сестру во Христе. Истинную причину его отчаянного поступка, грозящего расстрелом, не узнает никто, кроме Лиды, но об этом она никому не расскажет, даже под пытками лютого палача…

27 мая 1990 года православные поселка Тартат собрались на свое первое собрание, после чего вспыхнувший огонь борьбы за веру перекинулся и на Красноярск-26. Просто удивительно, как же стремительно развивались события тех, в буквальном смысле, революционных дней, когда «низы» — уже не могли жить пустыми безбожниками, а «верхи» к такому повороту событий оказались не готовы. Но час уже пробил!

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНОГО ПРОРЫВА

.jpg) 14 августа 1990 года в «Спутнике» прошло первое собрание верующих города. Образован учредительный совет православной общины из 22 активистов. 3 октября из Москвы от уполномоченного по делам религий пришло долгожданное письмо с разрешением на деятельность общины и строительство Храма.

14 августа 1990 года в «Спутнике» прошло первое собрание верующих города. Образован учредительный совет православной общины из 22 активистов. 3 октября из Москвы от уполномоченного по делам религий пришло долгожданное письмо с разрешением на деятельность общины и строительство Храма.

Вспоминает член совета общины Т.В. Мамонтова: «Для получения документов на деятельность общины нас пригласил председатель городского Совета Анатолий Алексеевич Ромашов. Он добросовестно подготовился к встрече, принес Библию, которую ему подарила его бабушка. В кабинет наша делегация вошла степенно, с крестом и иконами. Хозяин встретил сердечно, сказал, что к религии относится с большим уважением, почитает обычаи старины. Он пообещал помогать нашей церкви. Потом Ромашов открыл свое Евангелие и принялся читать вслух. Внезапно при полной тишине со стены сорвался портрет Ленина и, повиснув на гвозде, с шумом стол раскачиваться. Все просто оцепенели… это было доброе знамение! А Ромашов сдержал свое слово: общине он всегда помогал…».

27 декабря 1990 года, получив указ правящего архиерея о назначении настоятелем нового прихода, в город приехал священник Троицкого храма, иерей Анатолий Кизюн. Верующие люди ликовали.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Отец Анатолий (в миру Анатолий Иванович Кизюн) родился 14 июля 1959 года в семье рабочего в городе Юрга Кемеровской области. Закончил Тогурскую среднюю школу Колпашевского района и медицинское училище. Работал на станции «Скорой помощи» в Томске, потом был призван в ряды Советской Армии. В 1985 году закончил Московскую духовную семинарию, был рукоположен в сан священника и определен для несения послушания в Новосибирско-Барнаульскую епархию. Служил в приходах Томска, Ачинска и Красноярска, а после приезда в наш город стал Настоятелем церкви Михаила Архангела. Внес большой вклад в православное движение Красноярска-26 и строительство храма. 21 ноября 1999 года указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II удостоен звания «протоиерей» — за усердное служение Русской Православной Церкви…

Отец Анатолий (в миру Анатолий Иванович Кизюн) родился 14 июля 1959 года в семье рабочего в городе Юрга Кемеровской области. Закончил Тогурскую среднюю школу Колпашевского района и медицинское училище. Работал на станции «Скорой помощи» в Томске, потом был призван в ряды Советской Армии. В 1985 году закончил Московскую духовную семинарию, был рукоположен в сан священника и определен для несения послушания в Новосибирско-Барнаульскую епархию. Служил в приходах Томска, Ачинска и Красноярска, а после приезда в наш город стал Настоятелем церкви Михаила Архангела. Внес большой вклад в православное движение Красноярска-26 и строительство храма. 21 ноября 1999 года указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II удостоен звания «протоиерей» — за усердное служение Русской Православной Церкви…

В городском музее 6 января 1991 года прошло первое рождественское богослужение, зал был переполнен. Владыка Антоний освятил выставку «На пороге храма». «Атомный» град проснулся и словно воскрес!

На градостроительном совете обсуждается выбор участка для возведения храма. Совещались долго — права на ошибку было не дано: из пяти вариантов выбрали самый лучший, как говорится, попали в самое «яблочко».

1 8 января 1991 года горисполком выделил участок в лесопарковой зоне, возле городского озера, с северной стороны улицы 60 лет ВЛКСМ. Среди населения разгорелась острейшая полемика по вопросу — быть ли храму в Красноярске-26? Редакцию газеты «Город и горожане» атаковали сотнями писем пенсионеры, школьники и руководители предприятий. Вот заголовки публикаций того времени, отражающие противоречивость общественного мнения, — «Для храма место на задворках!», «Срочно требуем референдум!», «Храму быть!».

…из писем в газету…

«Неужели люди не ощущают ущербности атеистического общества? Неужели противники церкви не ощущают морального долга за поруганные храмы, не знают, что церковь — это неполитическая организация, воспитывающая на лучших заповедях мировой цивилизации? Это один из самых мощных, исконных корней русского народа, его культура, традиции, дух…»; «Мы считаем, что следует провести опрос взрослого населения города, поэтому настоятельно требуем проведения референдума!»; «Нужна ли нам церковь? Сколько их, верующих? Наверняка — единицы, из-за 20-30 старушек стоит ли вообще огород городить?».

Оказалось, что стоит — и огород церковный городить, и русский храм всем миром возводить на благо людям, во имя Божие, во славу Отечества. Так решили сами горожане, и никакой референдум для этого не понадобился.

19 января 1991 года в праздник Крещения Господня на место будущей стройки народа собралось — великое множество. Этим памятным морозным утром святая вода впервые окропила грешную землю Красноярска-26.

Вспоминает член православной общины А.Н. Сенникова: «На озере мы вылепили ледяную церковь-красавицу: как переливалась она, сияя от сотен зажженных свечей! Люди шли и шли… Терпеливо отстаивали длинные очереди, выпивали даже из бутылок молоко, чтобы налить святой водицы. Ребятишки из 103-ей школы прибегали, бросали в церковную кружку копеечки. На храм жертвовали все — кто сколько мог, от всей души! У общины не было помещения, поэтому собирались в моей квартире на Маяковского. Отец Анатолий приносил духовную литературу, свечи, иконы. Поставили святую купель в комнате, и в ожидании таинства крещения прихожане сидели на моей кровати. Потом службы проходили в ЗАГСе — там впервые освящали пасхальные куличи. Верующие люди, не скрывая чувств, плакали…».

В начале 1991 года члены общины вели настойчивые поиски помещения для церкви. Обивались пороги кабинетов начальников всех рангов: одни просителей встречали доброжелательно, другие — с нескрываемым раздражением. Предложили ветхий домишечко, предназначенный к сносу. Походили православные по скрипучим, облюбованным шустрыми мышами половицам, повздыхали, поохали, глядя на тесноту, да и ушли не солоно хлебавши, чтобы дальше продолжить свое хождение по мукам.

Помощь пришла неожиданно. Узнав о мытарствах бездомных богомольцев, главный архитектор города Леонид Кузнецов сразу же загорелся им помочь. Вместе с отцом Анатолием пошли к начальнику СМУ-2 Виктору Кураеву, арендовавшему у ГХК бывшую караулку на Ленинградском проспекте. Какими «волшебными» словами упросил Кузнецов отказаться от добротного дома его хозяина — никому неизвестно, однако, уже через неделю, 29 марта 1991 года, вышло распоряжение горисполкома о передаче здания приходу — временно, до постройки храма. Строители безропотно переехали в холодный вагончик: «Однако, братцы, придется нам потерпеть, дело-то это — святое!». Развернулись ремонтно-строительные работы. Над церковными воротами повесили икону с образом воина в рыцарских доспехах, у ног которого бился низвергнутый с неба сатана. Сей бесстрашный победитель темных сил — начальник небесного воинства Архангел Михаил. Он стал Покровителем и Хранителем «ядерного города».

ХРАНИ НАС, АРХАНГЕЛ МИХАИЛ!

Воздвижение креста на купол церкви взбудоражило души православных — словно завороженные, люди жадно наблюдали за каждым движением креста. Яркое, веселое, жизнеутверждающее солнце вдруг брызнуло из-за лохматых сумрачных туч и лучистыми зайчиками заиграло на холодном металле! Это был первый Святой Крест Железногорска.

«Ну, здравствуй, родной, как долго мы тебя ждали, — обратившись к кресту словно к живому человеку, прошептала пожилая женщина в платочке, — видно, не зря я жизнь прожила, ради такого вот светлого часа!..». Тамара Сонина вспомнила свое детство: бабушку — старосту храма, матушку — певчую церковного хора, и старинную изящную Комскую церковь, которая позже окажется в зоне затопления Красноярской ГЭС. Святую обитель Божию безжалостно взорвали: сейчас прах ее покоится на дне водохранилища. Тамара Афанасьевна всю жизнь печалилась о судьбе этой церкви, по’тому, наблюдая за крестом, испытывала неподдельное счастье. Ее внук Евгений стал первым пономарем православного прихода Красноярска-26.

6 июня 1991 года, при большом стечении прихожан, в церкви Михаила Архангела прошло первое торжественное богослужение. Люди обнимались и поздравляли друг друга: в святой обители царила атмосфера великого праздника.

Более восьми лет в маленькой церкви на Ленинградском проспекте горела всеочищающая свеча слова Божия. Сюда, именно сюда приносили горожане свои радости и печали — здесь поминали усопших и просили за болящих, венчались и отмечали великие христианские праздники, исповедовались и слушали назидательные проповеди священников. К таинству крещения приобщилось более десяти тысяч (!) горожан. Все службы сопровождались песнопениями церковного хора под руководством матушки Татьяны. Люди жадно потянулись к духовной литературе, поэтому возле церкви открыли приходскую библиотеку.

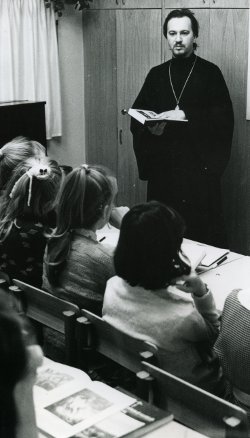

10 октября 1991 года распахнула двери Воскресная школа, ученики которой с усердием, достойным похвал, принялись изучать Закон Божий, церковно-славянскйй язык и церковное пение. Наделенных художественным талантом юных отроков приобщили к работе в иконописной мастерской, где с особым тщанием дети рисовали картинки на библейские сюжеты. По воскресеньям, когда их сверстники предавались забавам, воспитанники школы бежали на занятия, чтобы еще раз открыть Библию и еще раз запомнить святые заповеди Христа. В 1997-м году школа справит новоселье: ее учебные классы разместятся в хозяйственном блоке строящегося храма.

В декабре 1992-го на городском радио вышла религиозная передача о жизни нашей православной обшины. Каждую пятницу Таисия Мамонтова приветствовала своих радиослушателей: «Дорогие братия и сестры, здравствуйте! Мир вашему дому!». В 1 996 году она открыла фонд «Милосердие», и более двух тысяч малоимущих были обеспечены одеждой и обувью. Однажды одной безработной женщине подобрали почти новехонькие сапожки, так она так обрадовалась, так развеселилась, что тут же, при всем честном народе, и-и-эх!.. пустилась в пляс!

26 апреля 1992 года на кладбище заключенных Полянского лагеря, за КПП-7, по инициативе отца Анатолия и сотрудников городского музея, установили крест с надписью: «Крест сей воздвигнут в память о первостроителях. Пасха лета АЦЧВ от Рождества Христова».

В книге старшего научного сотрудника MBU С.П. Кучина «Полянский ИТА (ГУЛАГ уголовный)» есть документальные свидетельства того, что умерших в лагерях заключенных хоронили по православному обычаю, а не бросали в ямы аки нехристей безродных. В акте о погребении Г.И. Ганева от 20 мая 1951-го года записано: «похоронен в деревянном гробу, в нательном белье, головою на восток». Через сорок лет эти несчастные, наконец, упокоились под сенью святого распятия, воздвигнутого над их могилами. В июне 1995-го отслужили заупокойную панихиду и установили крест на кладбище деревни Белорусская, а в октябре 1997-го в Большом Балчуге восстановили старый крест на церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Решением Красноярской епархии Балчуг был включен в православный приход Железногорска.

В 1 996-м году в доме для престарелых и инвалидов открылась небольшая часовенка. В стационаре КБ-51 тоже обустроили больничную часовню, в которой несет послушание отец Сергий — наш земляк, выпускник Томской духовной семинарии.

Право, автору сих строк не хватит ни слов, ни бумаги, чтобы до конца рассказать вам обо всем, чем жила в эти годы наша Церковь, чтобы до конца постичь, чем она стала в жизни каждого из нас.

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ СВЕЧА!

В 1991-м году много необычных слухов ходило о храме. Старые люди уверяли, что тихими, безлунными ночами над местом будущей стройки появлялось легкое, светящееся облако. Оно росло, расползалось вширь, обволакивая макушки вековых сосен, потом, словно ожив, задумчиво уплывало к середине озера, где приобретало самые разные очертания — то это была летящая белая церковка с маковками, то — парящий колокол, то — распростертый золоченый крест. Небесное видение пропадало внезапно, будто проваливалось в черноту ночи.

Упорные слухи о «небесной церкви» горожане воспринимали с улыбкой, ссылаясь на обостренное воображение старичков, коих радостная новость о строящемся храме совершенно лишила покоя. Хотя с людьми

А пока горожане обсуждали, а художники рисовали, главный архитектор города Леонид Кузнецов — человек сугубо практичный «с головой» ушел в разработку эскизного решения храма. Он составил техническое задание проекта, однако, дело осложнилось — должного опыта в проектировании культовых сооружений у него не было. Но если за дело взялся профессионал, если в его окнах по улице Свердлова три месяца кряду не гас свет, если в горячих спорах специалистов архитектурного отдела рождалась желанная истина, то, значит, в успехе этого, поистине колоссального, проекта сомнений ни у кого не было.

А пока горожане обсуждали, а художники рисовали, главный архитектор города Леонид Кузнецов — человек сугубо практичный «с головой» ушел в разработку эскизного решения храма. Он составил техническое задание проекта, однако, дело осложнилось — должного опыта в проектировании культовых сооружений у него не было. Но если за дело взялся профессионал, если в его окнах по улице Свердлова три месяца кряду не гас свет, если в горячих спорах специалистов архитектурного отдела рождалась желанная истина, то, значит, в успехе этого, поистине колоссального, проекта сомнений ни у кого не было.

26 апреля 1991 года материалы на проектирование были отправлены в епархию, где подверглись тщательному досмотру и полному одобрению, что владыка Антоний собственноручно и засвидетельствовал. Через два месяца Святое Таинство Крещения принял тот, кто своей безупречной работой заложил «первый кирпичик» в фундамент храма — Кузнецов крестился вместе с сыном. В подарок от отца Анатолия он получил священную Библию.

В мае 1991 года специалисты ВНИПИЭТ под руководством Анатолия Грешилова и Виктора Мочалова (ныне покойный — ред.) разработали рабочий проект храма. В молодые годы Грешилов обучался в Одесской духовной семинарии, и хотя ее не закончил, став архитектором, никогда не оставлял мысли о возвращении на службу Божию. Заслуженный архитектор России штудировал литературу по древнерусскому зодчеству, изучал церковные каноны и обряды. На кальке и бумаге проектировщик создал уникальный храмовый комплекс площадью в 1,5 га.

В мае 1991 года специалисты ВНИПИЭТ под руководством Анатолия Грешилова и Виктора Мочалова (ныне покойный — ред.) разработали рабочий проект храма. В молодые годы Грешилов обучался в Одесской духовной семинарии, и хотя ее не закончил, став архитектором, никогда не оставлял мысли о возвращении на службу Божию. Заслуженный архитектор России штудировал литературу по древнерусскому зодчеству, изучал церковные каноны и обряды. На кальке и бумаге проектировщик создал уникальный храмовый комплекс площадью в 1,5 га.

Летом 1991 года на отведенном под строительство участке упала первая сосна, спиленная послушником Николаем Теплых. В память об этом незабываемом дне горожане унесли с собой пушистые веточки, благоухавшие свежей древесной смолой. Под нестерпимо палящим солнцем 26 июля 1992 года на строительную площадку отправился большой Крестный ход. ЕПИСКОП Красноярский и Енисейский Антоний совершил освящение и закладку первого камня. Рабочие СМУ-2 забили первую сваю. Великая стройка началась.

ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА

Еще в незапамятные времена на Руси говаривали: «С миру по нитке — Господу Храм!». Возводили церкви всем миром, сообща — раскошеливалась государева казна, трясло богатой мошной именитое купечество, жертвовал простой народ. В наше время мало что изменилось: храмы продолжают строиться, уповая на промысел Божий и людское милосердие.

Еще в незапамятные времена на Руси говаривали: «С миру по нитке — Господу Храм!». Возводили церкви всем миром, сообща — раскошеливалась государева казна, трясло богатой мошной именитое купечество, жертвовал простой народ. В наше время мало что изменилось: храмы продолжают строиться, уповая на промысел Божий и людское милосердие.

В феврале 1993-го года в газете «Город и горожане» было напечатано обращение: «Община Русской Православной Церкви взывает ко всем вам, уважаемые горожане, всем миром поможем построить Храм Михаила Архангела. Направим все силы для спасения детей и внуков. Да поможет нам Бог!».

Городские власти, сославшись на закон о свободе вероисповедания, помогать в финансировании стройки отказались. И Атомград захлестнула новая волна дискуссий на тему «Быть ли Храму?». Одни собирали подписи под обращением к мэру о помощи стройке, другие сердито требовали от отца Анатолия оставить город в покое и строить храм на пожертвования частных доброхотов.

Даже сейчас, спустя годы, настоятель Михаило-Архангельского Храма не может справиться с волнением, вспоминая в памяти события тех дней. Судьба уготовила священнику суровое испытание: развернуть строительство уникального комплекса и с самых первых дней остаться одному в полчище нерешенных проблем. Ему предстояло бороться с катастрофическим безденежьем, изматывающим «долгостроем» и нехваткой рабочих рук. Превращаться в прораба, бухгалтера и снабженца, ругаться с бездельниками, спорить с начальниками, быть искусным дипломатом, общаясь со спонсорами. Ему еще предстояло доказать и, в первую очередь, самому себе, что и один человек — в поле воин, если ратует за правое дело. А сколько сил и стальных нервов требовалось, чтобы сдвинуть с мертвой точки такую махину! Об этом знает только один человек — протоиерей Анатолий Кизюн.

Даже сейчас, спустя годы, настоятель Михаило-Архангельского Храма не может справиться с волнением, вспоминая в памяти события тех дней. Судьба уготовила священнику суровое испытание: развернуть строительство уникального комплекса и с самых первых дней остаться одному в полчище нерешенных проблем. Ему предстояло бороться с катастрофическим безденежьем, изматывающим «долгостроем» и нехваткой рабочих рук. Превращаться в прораба, бухгалтера и снабженца, ругаться с бездельниками, спорить с начальниками, быть искусным дипломатом, общаясь со спонсорами. Ему еще предстояло доказать и, в первую очередь, самому себе, что и один человек — в поле воин, если ратует за правое дело. А сколько сил и стальных нервов требовалось, чтобы сдвинуть с мертвой точки такую махину! Об этом знает только один человек — протоиерей Анатолий Кизюн.

«У меня на руках был проект и смета расходов, но не было денег на рытье котлована, рассказывал он. — Ну что тут делать? Решил просить помощи у хозяина «Сибхим-строя» Вячеслава Ивановича Пануса. Человек он прямой, резковатый, меня предупреждали: дескать, смотри, батюшка, под танк идешь ложиться! Пришел я в сильном волнении, Панус накрепко закрыл дверь и приказал нас не тревожить. Сидели мы несколько часов, он изучил проект и дал «добро». Сам приезжал на стройку, по-хозяйски расспрашивал, а когда его строители забивали первую сваю в фундамент, то до слез радовался вместе со всеми».

Мучительно трудно продвигалось строительство. Глава администрации Сергей Сергеевич Воротников собрал директоров градообразуюших предприятий и сразу поставил вопрос ребром: «Будем помогать стройке или нет?». Большинство было «за». Благодаря инициативе Воротникова, стройке придали юридическую основу — мы вошли в титульный лист по капитальному строительству Воскресной школы на 1994 год. Выделили все, копеечка в копеечку, только на эти деньги мы не просто школу, а целый храмовый комплекс умудрились построить.

Мучительно трудно продвигалось строительство. Глава администрации Сергей Сергеевич Воротников собрал директоров градообразуюших предприятий и сразу поставил вопрос ребром: «Будем помогать стройке или нет?». Большинство было «за». Благодаря инициативе Воротникова, стройке придали юридическую основу — мы вошли в титульный лист по капитальному строительству Воскресной школы на 1994 год. Выделили все, копеечка в копеечку, только на эти деньги мы не просто школу, а целый храмовый комплекс умудрились построить.

В 1994-м году стали возводить часовню и вести кладку хозблока. Посильную помощь оказывали и прихожане: выстроившись цепочкой, старики и дети малые перекидывали кирпичи — поближе к стенам храма. После закладки фундамента строительство «заморозилось» — срочно требовались высококлассные каменщики. Совсем неожиданно мастера пришли сами, завернули на стройку: «Вам каменщики нужны?». Во главе с бригадиром Алексеем Филиповым они выполнили кладку всего комплекса. Когда стройка простаивала, они уходили, потом возвращались обратно, куда ж от Божьей стройки денешься?! Она как магнитом людей притягивает.

Благодарю судьбу за то, что она свела меня с талантливым архитектором-проектировщиком Грешиловым. Благодарю Бога, что стройку начали не с основного объекта, а с хозблока. На небольших кладках каменщики набивали руку, чтобы сам храм поднять достойно, без трещин и развалов. По проекту предусматривали облицовку фасада простым кирпичом, а когда начали цокольный этаж выкладывать, на КРАЗе, как будто по заказу, освоили выпуск лицевого кирпича. Да тут не иначе сам Михаил Архангел вмешался и нам помог!

Пришла весна 1996 года. 19 апреля отслужили Чин освящения креста для памятника-часовни, воздвигнутого в честь первостроителей. Крест изготовили мастера из цеха № 20 НПО ПМ, позже они выполнили кресты малых главок и колокольни. Главный крест, кованые ворота и навершия на ограду сделали мастера РМЗ ГХК с любезного согласия директора завода С. А. Мангаракова.

Пришла весна 1996 года. 19 апреля отслужили Чин освящения креста для памятника-часовни, воздвигнутого в честь первостроителей. Крест изготовили мастера из цеха № 20 НПО ПМ, позже они выполнили кресты малых главок и колокольни. Главный крест, кованые ворота и навершия на ограду сделали мастера РМЗ ГХК с любезного согласия директора завода С. А. Мангаракова.

В августе на площадке под открытым небом проходили вечерние службы, тесная церковь на Ленинградском проспекте уже просто не выдерживала — от недостатка свежего воздуха прихожане, случалось, падали в обморок.

20 сентября 1996 года на колокольню установили купол и колокола, отлитые на пожертвования банков «Енисей», «Металэкс», АО «Хозторг» и предпринимателя Сергея Аюкина. Колокола изготовили в г. Каменске-Уральском и в литейном цехе «Сибхимстроя». Услышав мелодичный перезвон, собрались горожане — все слушали как зачарованные…

20 сентября 1996 года на колокольню установили купол и колокола, отлитые на пожертвования банков «Енисей», «Металэкс», АО «Хозторг» и предпринимателя Сергея Аюкина. Колокола изготовили в г. Каменске-Уральском и в литейном цехе «Сибхимстроя». Услышав мелодичный перезвон, собрались горожане — все слушали как зачарованные…

В 1998 году, в решающий период строительства, здорово помогали предприятия «Сибхимстрой» и ГХК. Скажу твердо: без участия Владимира Кияева и Валерия Лебедева храма не было бы вообще. 6 августа 1999 года величественно поднялись четыре малых купола храма как добрый признак того, что затянувшаяся стройка подходила к концу. Купола изготовили в фирме «Пентар» под руководством Геннадия Пичугина, а покрыли жестянщики во главе с Юрием Ошепковым.

И вот, наконец, свершилось многорадостное событие! 21 ноября 1999 года, в престольный праздник Архистратига Михаила, в новом храме состоялось первое церковное богослужение. Божественную литургию отслужил архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний. Храм вместил более шестисот прихожан. По распоряжению Святейшего Патриарха Алексия II за весомый вклад в строительство владыка Антоний вручил медали преподобного Даниила Московского II степени мэру Железногорска Андрею Катаргину и Генеральному директору «Сибхимстроя» Владимиру Кияеву.

И вот, наконец, свершилось многорадостное событие! 21 ноября 1999 года, в престольный праздник Архистратига Михаила, в новом храме состоялось первое церковное богослужение. Божественную литургию отслужил архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний. Храм вместил более шестисот прихожан. По распоряжению Святейшего Патриарха Алексия II за весомый вклад в строительство владыка Антоний вручил медали преподобного Даниила Московского II степени мэру Железногорска Андрею Катаргину и Генеральному директору «Сибхимстроя» Владимиру Кияеву.

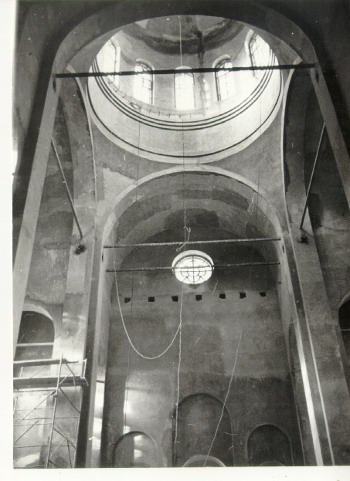

25 мая 2000 года самый мощный подъемный кран Красноярского края поднял над храмом центральный купол, а вслед за ним главный крест. Монтажные работы выполняли работники фирмы «Эдельвейс» — П. Кузнецов, С. Пушкарев, С. Муравьев, Г. Сулима и инженер-авиатехник И.Акулов.

Пламенем полыхнули на солнце главный крест Железногорска и необъятный купол, облицованный листами под «сусальное» золото. Люди поразились грандиозным масштабам Михаило-Архангельского Храма. Еще бы! Его высота от земли до верхней точки главного креста — 42 метра. Диаметр центрального купола — около 8 метров, его масса — 8 тонн. В кирпичную кладку храмового комплекса заложен один миллион кирпичей — это 80 железнодорожных вагонов!

Я кланяюсь строителям, кланяюсь железногорцам — это на их средства храм создавался. На внутреннюю отделку и роспись уйдут годы. Будет возведена Воскресная школа, построены смотровая площадка с видом на озеро, иордань с подземным источником воды. Силами художников приходской мастерской уже разработан иконостас, иконы пишутся по старинным технологиям — на чистой доске, натуральными минеральными красками, разведенными на яичном желтке и кислом вине. Храм не завершен, он требует к себе самого пристального внимания — материальной поддержки, добра, любви, времени. В Железногорске столь много приверженцев Православия, и я благодарю Бога за то, что Он собрал их вместе. У людей неожиданно проявилось неведомое доселе вдохновение, некий духовный стержень — здесь человек меняется, по-другому говорит, по-иному мыслит, смотрит на жизнь. «Да… на святой земле все особенное, даже деревья не такие, как везде. Святые сосны!».

От стен родного Храма, от каждого его кирпичика тепло исходит. Притронешься к нему рукою, приложишь ухо: «Боже! А Храм-то дышит… шумит… живет!». Бездушный камень, если попросить, — заговорит. Когда ты этого захочешь очень сильно.